Los dos jóvenes de Trazegnies permanecieron en Chipre todavía un mes después de la batalla. Luego vinieron juntos a hablar con el Rey y Jean, el mayor le dijo: "Sire, hemos estado mucho tiempo aquí con vos. Si os hemos prestado algún servicio que os haya sido agradable, los dos venimos a rogaros que lo recibáis como un presente nuestro. Es tiempo y hora de que os abandonemos para ir a buscar a nuestro padre. Jamás nos detendremos mientras no consigamos alguna noticia de él. Por eso os rogamos que nos permitáis partir". Después de que el Rey hubo escuchado a los jóvenes, les dijo que le gustaría mucho más que permanecieran con él a que lo abandonaran; y que si decidían quedarse en Chipre, jamás les faltaría nada y los haría tan ricos y poderosos que no tendrían nada de que lamentarse. "Sire", le dijo Jean, "ni todo el oro y la plata del mundo ni cualquier otra riqueza podrían hacernos abandonar nuestra búsqueda. Por consiguiente, partiremos mañana bien temprano". Cuando el Rey vio que no podría convencerlos, les hizo un presente muy costoso que ellos agradecieron. Se despidieron de todos los Barones y del Condestable, quienes estaban muy apenados por su partida.

Regresaron a su posada, donde se alistaron para partir al día siguiente. Después se acostaron y descansaron hasta la mañana, en que se levantaron y fueron a oír la Misa. Sus caballos estaban ya listos por lo que montaron en ellos y se despidieron del posadero y de la posadera. Cuando salieron a la calle, se encontraron que estaba ahí el Condestable y toda la caballería de la Corte que los esperaba para acompañarles. Jean y Gérard les rogaron que permanecieran en la ciudad; pero no quisieron hacerles caso. Así, la caballería acompañó a los dos hermanos hasta el puerto de Baffe, arreglándoles ahí todo lo que pudieran necesitar.

Encontraron para ellos un barco de mercaderes que quería dirigirse a España en el que se embarcaron, despidiéndose del Condestable y de todos los barones, quienes los encomendaron a Dios. Cuando ya estaban en altamar, los dos jóvenes se decían uno al otro: "No sabemos dónde ir a buscar a nuestro padre y debemos temer que no lo encontremos jamás. Es extraordinario que hasta ahora no hayamos tenido ninguna noticia de él". Así como lo oís, conversaban los dos hermanos. Tuvieron buen viento que en pocas horas les hizo alejarse del reino de Chipre. Cuando el Condestable, que quedó en el puerto de Baffe, hubo perdido de vista la nave en la que estaban los jóvenes, los encomendó a Dios con lágrimas en los ojos. Luego regresó a Nicosia a la Corte del Rey de Chipre, quien también rogaba a menudo por los hermanos y pedía que pudieran llegar a buen puerto y tener noticias de su padre. Sin embargo, antes que ellos puedan encontrarlo, tendrán que sufrir mucho como lo podréis oír en esta historia.

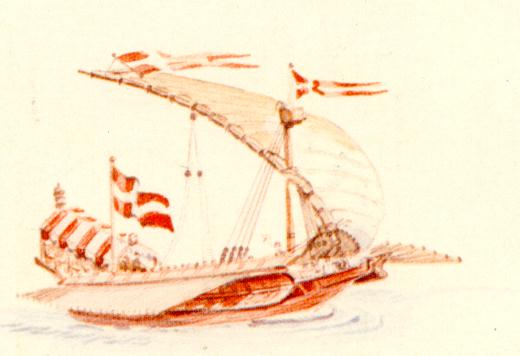

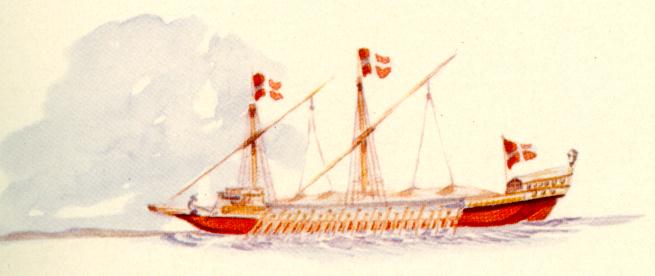

Después de haber navegado poco más o menos dos días, divisaron ante ellos dos barcos de piratas, creyentes en la ley de Mahoma; uno era de Esclavonia y el otro de Moriena, pero venían juntos. Cuando vieron la nave sobre la cual estaban los dos hermanos, orientaron sus velas en esa dirección. Cuando estuvieron cerca de ellos, les gritaron que inmediatamente bajaran la vela y se rindieran, advirtiéndoles que ellos y sus bienes estaban confiscados. Jean, Gérard y los mercaderes de la nave, habiendo oído lo que les hacían los piratas, quedaron sorprendidos y sin perder tiempo corrieron a armarse para proceder a la defensa. Los sarracenos se colocaron a ambos lados de la embarcación y comenzaron a lanzarles dardos desde los dos costados en tanta cantidad que daba horror ver. Pero el combate era desigual porque una sola nave y llena de mercaderes no podía defenderse contra dos grandes naves armadas y cargadas de piratas que estaban habituados a este tipo de situaciones. Sin embargo, se defendieron maravillosamente. Jean y Gérard, viéndose en peligro de ser muertos o tomados prisioneros, rogaron a Nuestro Señor que los salvara de la muerte y de la servidumbre. Espada en mano, uno en una borda de la nave y el otro en la otra borda, se esmeraron en la defensa de tal manera que no había sarraceno por valiente que fuera que se atreviera a acercarse. No había hombre al que golpearan, por fuerte que fuera, que pudiera escapar de la muerte.

Los piratas, viendo que no podrían conquistar la embarcación si no encontraban algún artificio para sorprenderla, hicieron bajar al agua una pequeña barca donde colocaron a seis hombres que tenía cada uno un puñal en la mano. Se acercaron a la nave de los mercaderes cristianos y se colocaron al lado de ella. Después comenzaron a hacer forados muy grandes por todas partes, por donde el agua del mar comenzó a entrar con fuerza; al punto que si Dios no hubiera tenido piedad de ellos, todos se habrían ahogado. De pronto, los mercaderes se dieron cuenta que por abajo su barco comenzaba a llenarse de agua de mar. Entonces, muy piadosamente se encomendaron a Nuestro Señor. Le dijeron a Jean y a Gérard que su defensa era de poco valor en esa situación y mejor harían de rendirse a fin de evitar la muerte. Cuando Jean y Gérard escucharon a los mercaderes, no tiene nada de extraño que tuvieran gran temor porque veían que la nave se llenaba de agua. Por otra parte, se encontraron asediados por los piratas. Por ello, decidieron entre los dos que era mejor rendirse y esperar que Dios todavía pudiera ayudarlos y liberarlos posteriormente. No obstante, siguieron todavía defendiéndose un tiempo muy hábilmente. Había ahí un sarraceno que divisó a Jean y le dio tal golpe con el remo sobre el brazo que tenía la espada que ésta cayó al mar. Cuando Gérard lo advirtió, le dijo a Jean: "¡Oh, hermano mío!. Nuestra defensa ya no tiene sentido. Más nos vale rendirnos que ser muertos en el sitio". "Hermano", le respondió Jean, "es verdad; porque se dice a menudo que un día de prórroga, cien marcos vale. El hombre que está preso, no está aún muerto: todavía puede llegar la hora en que podamos escaparnos". Entonces los mercaderes y los dos jóvenes se rindieron ante los piratas, pero antes de que se hubieran rendido y fueran capturados, ya habían matado a la mayor parte de ellos. Una vez capturados por los piratas, fueron amarrados a un palo.

Después los piratas cogieron todos los bienes y riquezas que se encontraban en el barco de los mercaderes. Daba pena ver a los pobres mercaderes cristianos y oír cómo se lamentaban, extrañando a sus mujeres, sus hijos, sus parientes y sus amigos. Jean y Gérard extrañaban también a su madre y al buen país de Hainaut del cual venían.

Los piratas por su parte estaban muy contentos con el gran botín que habían conquistado, que era tanto que había repletado sus naves. Tuvieron buen viento que los condujo y guió hasta que se encontraron en la costa de Barbaria, en un puerto bastante alejado de toda población. Cuando llegaron ahí, se repartieron el botín y los prisioneros. Jean le tocó a los de Moriena y Gérard fue entregado a los esclavonios. Daba pena ver y oír las lamentaciones de uno y de otro de los hermanos cuando se dieron cuenta de que serían separados y repartidos. Les rogaron a los piratas que les colocaran juntos en una misma prisión. Pero aunque les pidieron en todas las formas que sabían hacerlo, los piratas no quisieron otorgarles esta gracia. Jean fue tomado y atado por los Moriena y colocado en sus barcos. Y los de Esclavonia tomaron a Gérard en forma muy ruda, y le ataron los pies y las manos tan estrechamente que le brotaba sangres por las uñas. Y no hay actualmente persona tan dura de corazón que si hubiera visto la separación de los dos hermanos no hubiera tenido gran piedad por ellos; pero los piratas no tuvieron ninguna consideración.

Una vez que se hubieron repartido el botín y los prisioneros, alzaron las velas y cada uno fue de su propio lado, es decir, los morienos a Trípoli en Barbaría y los esclavonios a Ragusa, que por entonces era sarracena. Cuando Jean de Trazegnies se vio separado de su hermano, comenzó a quejarse en forma muy dolorosa, diciendo: "¡Mi muy querido hermano Gérard! Jamás os volveré a ver y ya la separación está hecha. No sabréis en adelante ninguna noticia de mí, como yo tampoco tendré ninguna noticia de vos. Dios por su gracia nos quiera consolar a ambos y ayudarnos, ya que sabe la falta que nos hace. ¡Ah, mi muy querida dama y madre! Si supieseis ahora la dolorosa separación de nosotros, los dos hermanos, tendríais gran dolor en el corazón. Bien creo que jamás os volveré a ver. ¡Oh, noble país de Hainaut! Nos es imposible volver a veros ni tampoco ver nuevamente a nuestros buenos amigos, porque nuestra juventud esta condenada a morir con dolor y martirio. ¡Ah, nuestro muy querido padre Gillion!. Jamás tendremos noticias de vos".

Así como lo oís, Jean de Trazegnies formulaba llorando sus lamentaciones. Tenía el corazón tan destrozado y lleno de dolor que no le apetecía comer ni beber. A menudo extrañaba a Gérard, su hermano. Después rogaba a Nuestro Señor, que quisiera enviarle la muerte, la cual amaba más que la vida desde que había sido separado de su hermano. |